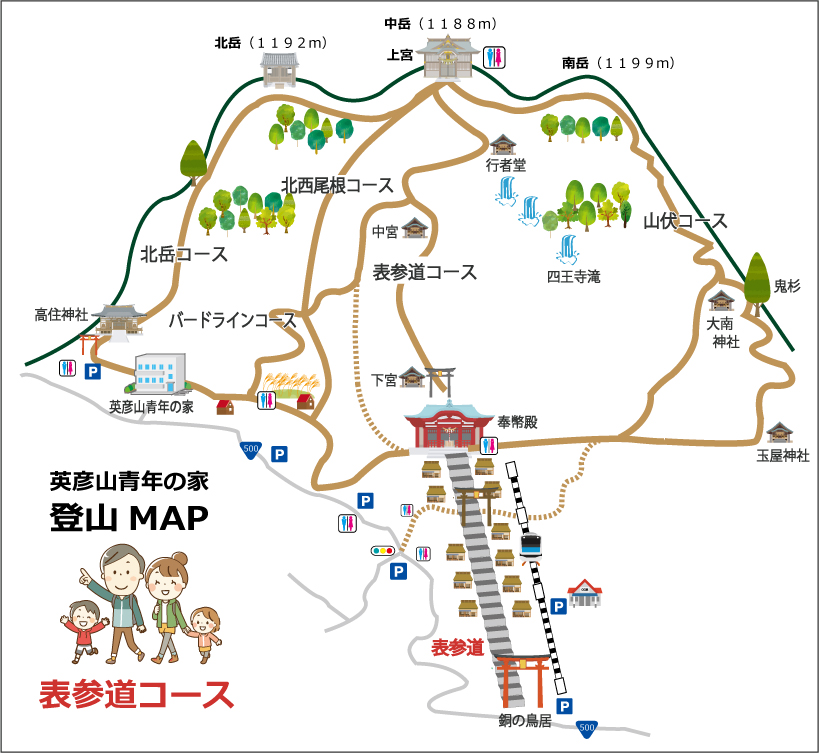

銅の鳥居から奉幣殿までは、山頂まで続く英彦山神宮表参道の一部であり、英彦山の歴史や文化を深く味わえる場所です。全長約900mで、410段もの石段や長く美しい石畳で道が作られています。春は桜・つつじ・新緑、秋は紅葉などの自然も楽しむことができます。銅の鳥居から山頂を目指す登山にも、ぜひ挑戦してみてください。

車道から銅の鳥居まで47段の階段があります。銅の鳥居の周りには桜の木やつつじがあります。

大変立派な鳥居で、国指定重要文化財になっています。1637年に佐賀藩主鍋島勝茂が寄進しました。江戸時代、英彦山が大変繁栄していたことが分かります。ここから英彦山神宮の表参道が頂上まで続きます。

(銅の鳥居から奉幣殿まで約900m、410段の石段)

鳥居をくぐるとすぐに、英彦山修験道本山霊泉寺があります。

石畳のような参道がしばらく続きます。道の両端には、かつて山伏が暮らした「坊」があります。

浄境坊です。

財蔵坊(ざいぞうぼう)も山伏が暮らした坊の一つです。現在は、添田町の歴史民俗資料館になっています。当時の様子がほぼ完全な形で残っていて、中を見学することもできます。

春は桜(3月下旬から4月上旬)やつつじ(4月下旬から5月上旬)を楽しめます。

増了坊跡です。山伏の中でも御三家と言われた有力な坊が暮らしていました。

参道はまっすぐ続きますが、ここから右側に行くと、英彦山花園やスロープカーの花駅があります。

スロープカーで奉幣殿まで行くこともできます。

表参道をまっすぐ進むと、石階段が増えてきます。

藤の花が綺麗です。

鳥居があります。奉幣殿まで301段の石階段が続きます。距離にして300mです。

1817年、高僧の豪潮(ごうちょう)が作った宝篋印塔(ほうきょういんとう)があります。人々を飢饉(ききん)から守ることを願って作られました。高さが8mで日本最大級です。

宝篋印塔の傍には旧亀石坊庭園があります。室町時代に雪舟(せっしゅう)が築いたと言われています。

奉幣殿まであと286段です。

道の両端には坊の跡があります。

顕揚坊です。

三月の下旬から四月の上旬は、ミツマタを楽しむことができます。

五月の上旬から中旬には、クリンソウが見頃を迎えます。

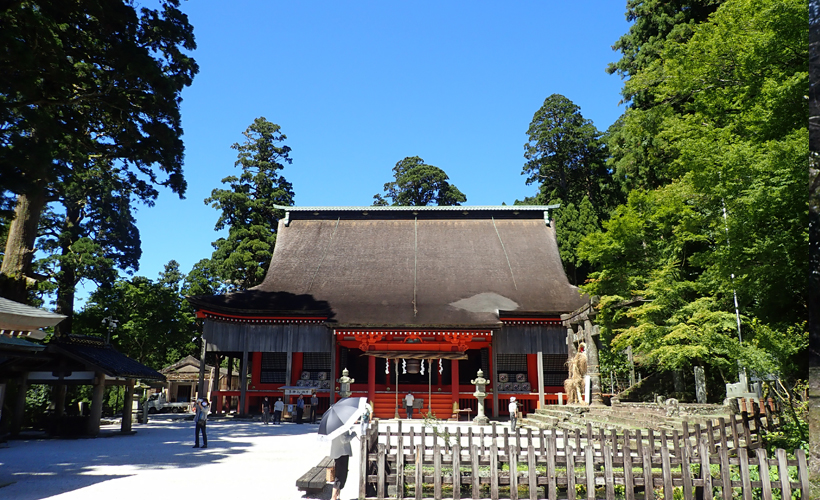

英彦山神宮奉幣殿が見えてきます。

英彦山神宮奉幣殿です。銅の鳥居から約900m、石段410段を上りました。

表参道はこれより山頂まで続いています。

詳しくは→「登山道 表参道コース」

|